増野家文書

『四組人高其外覚書』

整理番号:「12袋4」

| TOP PAGEへ | 前頁へ |

|

|

|

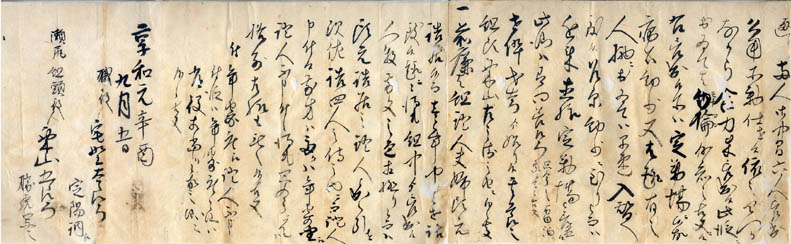

益田家の「四組」の成り立ちについては、是まで余り詳しいことは判っていません。その様な状況の下で、増野家文書 整理番号12袋4 は短文ながら僅かにこの仕組みについて記述しており、 大変貴重な文書だと思います。 この文書によると、益田家は元和7年(1621)春にそれまでの「八組」(一組36人)の軍制を改めて「四組」とし、一組64人の編成変えになったと記されています。「八組」は大蔵、市丸、立野、宇谷、友信、下小川、境、千疋 で、いずれも田万川町に現存する地名です。それが「四組」となって宇谷、市丸、須佐地、瀬尻となりました(栗山忠聡家系図より)。 「八組」とか「四組」というのは益田家の軍制です。「四組」の軍制は牛庵公(益田元祥)の「祖法」と言われていますが、彼は元和6年10月14日に家督を元尭に譲っていますので、家督相続の機会に軍制を再編成 したのかも知れません。 「八組」は萩本藩の「八組」に倣った制度です。本藩では大組とも馬廻組とも言い、藩士中核の階級層で軍陣に臨んで主将の馬廻りに従うもので、これを「八組」というのは藩初の頃、一門八家若しくは 寄組の士に配して組を編成し、寛永2年(1625)の制では八組とし、輪番にして六組は藩地に留めて萩城の勤番その他につけ、二組は藩主の参勤に随従警固して江戸に駐在させたことに起こります。 平時には代官役その他藩政各般の幹部的役職に補しました。(石川卓美編集 「山口県近世史研究要覧」より) この増野家文書には次のような事が記されています。

この文書は享和元年(1801)に当職であった宅野太郎左衛門が書いたものです。当時、須佐では須佐騒動が起こり益田家中を二分する大事件になっていました。その最中に彼がこの文書を執筆したと 言うことは大変興味い事です。300人の侍・中間が益田本家の門前で嗷訴事件を起こしたので、宅野太郎左衛門は「四組」の在り方について思索を巡らしていたのかも知れません 処で、益田家の「八組」とか「四組」の名称はいずれも現萩市田万川町の地名因んでいます。益田氏は関ヶ原以前、即ち永禄(1558〜70)の頃から阿武郡に積極的に進出しており、慶長5年(1600)年11月27日 益田氏が石見益田から須佐へ移住したときには、これに随従した家臣団の中に既に以前から小川村の大蔵、市丸、宇谷、千疋、下小川、友信、境、立野、などに在住していた益田家家臣が数多く居たのです。 益田家の「従石見国御国替之砌御家来組分并人付帳」によると、次のように296名の侍・中間が小川村へ移住したと記録されています(「須佐町史」131頁以下)。 これが当初の「八組」の起原になったものと思われます。小川村は 当時対立関係にあった津和野の吉見氏への軍事的な拠点であると同時に、米の収穫を上げることのできる土地であったと考えられます。組頭を除くと組員の数は全て36名で増野家文書の記述と一致します。 ◆大蔵 増野藤右衛門組 侍 23人 中間 13人 その他 1 合計 37人 |