古文書を読む(増野家文書) |

|

田沼落書整理番号:6袋1ー11 |

|

| TOP PAGEへ | 前頁へ |

|

|

「落書」とか「落首」とかは現代風に云えば「江戸時代の2ch.」です。匿名で幕政を批判したり武士や商人の醜聞や風刺も多いです。「落首」は「狂歌」で、漢詩や古典の替え歌など教養が高くて多くは 武士や僧侶の作と思われます。 江戸時代には遠く江戸から離れていても、日々の情報は日記を仲間内で写し合い、情報は写本から写本へ、更に写本に落首を書き加えたりして地方へも伝達されました。 江戸時代の落書や落首は、やがてかわら版や刷り物といったニュースメディアになり、明治になって新聞となりました。 当時の大新聞が今の新聞。小新聞が落書やかわら版の伝統を引き継ぎました。 「増野家文書」の「田沼落首」もそうした文書の一つとして、江戸や京都で人口に膾炙した落書が長州にも伝わったものでしょう。或いは自身や同僚が江戸や京都に出たときに入手したものかも知れません。 言論が抑圧された時代でありながら、世相を良く反映し、率直な庶民の声が伺えるのが「落書」「落首」です。 この落書の背景にある事件は「営中刃傷記」に「新衛佐野善左衛門参政田沼山城守を討果候一件」として詳述されています。それによると天明4年(1784)甲辰春3月24日昼九ツ時(正午)頃、若年寄太田備後、 田沼山城守意知、酒井石見、米倉丹後の順に江戸城老中を同道退出していた所へ新御番蜷川相模守組佐野善左衛門正言(まさのぶ)(28)が「山城殿御覚可有之」と3回叫んで御番所より走り出でて 山城へ飛び掛かり斬りつけ、肩先深疵、両股少々、手首少々手疵を負わせたという事件です。山城守は26日に死亡。善左衛門はその場で大目付松平対馬守が取り押さえ、柳生主膳が走り出て脇差しを取り上げました。 そして善左衛門の身柄を御徒目付から奉行曲淵甲斐守方の同心、与力に引き渡しました。脇差しは刀を脇差しに拵え直したもので、2尺2寸5分。犬を切って獣の血を付けておけば人を切ったときに 疵が治らないからと犬を切ったり、刀身へ烏頭(とりかぶとの根)を塗れば浅手でも死ぬと聞いてそうしたとか用意周到であったと言います。善左衛門は数年来田沼父子を討ち果たそうと付け狙い、 懐中には七箇条の口上書(果状)を持っていました。この書き付けには山城守の事丈でなく父親の田沼意次の事も書かれてあり、公になると善左衛門の親其外にも障りがあるとして焼き捨てられました。 善左衛門自身が書き付けの中に乱心ではないと書いていたのですが、乱心として処理され、死罪ではなく4月3日に切腹させられました。

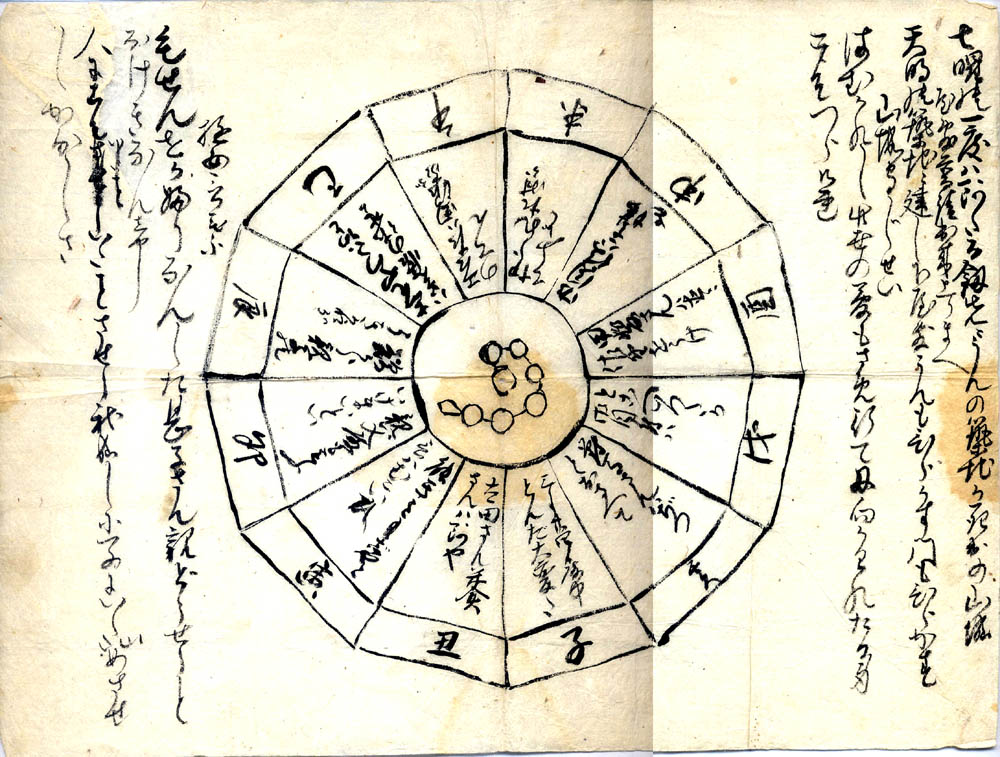

善左衛門の七箇条というのは 田沼意知の父、田沼意次 - Wikipediaは徳川吉宗、家重、家治に重用され重商主義の経済政策で幕府の財政立て直しに成功「田沼時代」の幕政 を主導しました。しかし、飢饉への対応失敗や賄賂政治で人望を失い、息子の若年寄意知が暗殺されるに及んで失脚しました。その後は、松平定信が「世直し」と称して田沼一派を大老、老中から一掃しました。 佐野善左衛門の菩提所、浅草神田山徳本寺には貴賤群衆をなして参詣し、佐野を「世直し大明神」と云ったそうです。他方、山城守の葬礼の時には小石、馬の鞽(くつ)が投げられたと書かれています。 如何に田沼父子が人気を失っていたかが判ります。山城守は事件当時父の神田橋の屋敷に下宿していたと記されていますが、この落書で築地に下屋敷を普請中だった事が分かります。 なお、この文書は無題ですが田沼意次(おきつぐ)父子を批判した中身で、絵の真ん中に田沼家の家紋が入っていますので勝手に「田沼落書」とタイトルを付けてみました。 |

|

|

<右側>

先ず真ん中の絵の周りに書かれている言葉から読んでみましょう。 七曜の一度ハあたる剣先ニ うんの築地に死出の山城 <真ん中>

周りに書かれた十二支の順に読んで行きましょう。中央の七曜(北斗七星)は田沼家の家紋です。まわりに落書がありますが読めないところもあります。一つ一つ最後に十二支を言葉の中に読み込んでいる所が面白いですね。

家紋から着想して、七曜の「剣先」が一昼夜に十二方全部を指すということから、十二支を読み込んだ辺りに作者の学識を感じます。 【子】三月廿四日殿中とんだ大変だ【ね】 <左側>

遊女言棄 |

|

|

|

|

|