古文書を読む(増野家文書) |

|

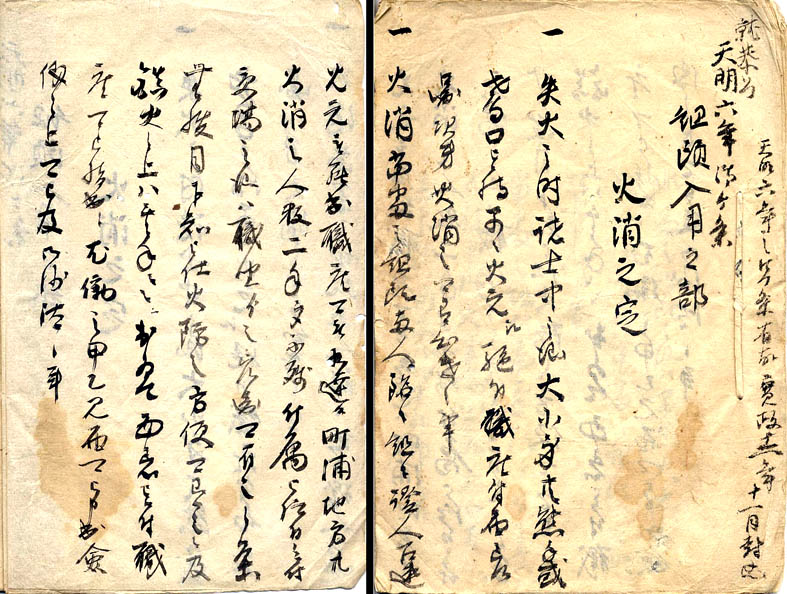

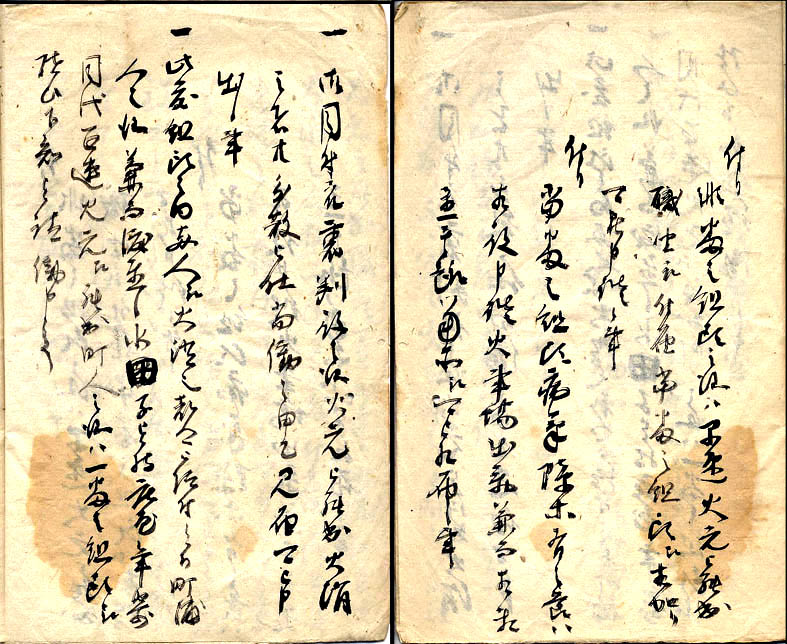

火消之定整理番号:11袋19 |

|

| TOP PAGEへ | 前頁へ |

|

|

|

◆近世須佐の火消し考 増野 亮 |

|

この小論は、東京須佐史談会での話しあいと資料を基にまとめたものです。 1.頻発した須佐市街の大火 | |

| 貞亨2年(1685)3月 200戸焼失、 | |

| 享保18年(1733) 116戸焼失、 | |

| 明和5年(1768)6月 浦 125戸焼失、 | |

| 寛政8年(1796)10月 115戸焼失、 | |

| 明治元年(1872) 浦 125戸焼失、 | |

| 内家来衆居宅:20戸(水軍?)、 | |

| 浦百姓家:105戸)、 | |

つまり、この187年間に5度の大火で681戸の家屋が焼けた。これは、近世の須佐村の市街地だけで起きた主な火事の記録である。(須佐町誌・記録抜粋) 実に須佐市街全戸約600戸を上回る戸数が焼失している。今日と違い近世社会では、煮炊きの竈、外炊きの風呂の焚き口、火鉢やいろり・炬燵などの暖房、 灯しみに行灯や提灯の照明、持ち運びの手燭や火熨斗、喫煙具、掃除後のたき火とごみ焼却、祭礼用の火…とおよそ日常生活において頻繁に火を使い、時に放火もあったであろうから、 出火の機会はとても今日の比ではない。冬は山陰特有の強い北風に煽られると一気に大事にいたった。 では一体益田家ではどういう防火体制が講じられていたのであろうか。上述の被災状況からみて、神仏への祈祷、火難お守りはもちろんのこと、夜警やお達しなどで家屋火災の予防には相当に力を入れたと見ていいのではなかろうか。だが残念ながら当時の「火消し体制」全般についての記録は、まだ発見されていない。僅かに当家に「天明6年の組頭入用之部 火消之定」という2枚半の覚書らしいものが残っていただけである。 まずこの内容を次にご紹介しよう。 |

|

2.組頭、火消の定め |

|

この片々たる火消しの定め書は、天明6年(1786)から、14年間須佐益田家で火消しの組頭について適用、実施されたものだが、 その後の改正がどのようなものだったか判らない。武家と民間火消しの組織の全体像、火消し衣裳・頭巾類・半鐘や太鼓・木板の役割、纏(まとい)、梯子(はしご)や水桶の用意などはどう定められていたのだろう。 それでも禁門の変で切腹した親施公の曾祖父の時代の須佐火消しの一端を直接に垣間見ることの出来ることは幸いである。 この文書の最後部分は、天明6年11月3日という日付に続いて 益田家の4家老他が連署し、4人の組頭と3人の御目付宛てという形式になっている。 |

|

組頭の権限を中心とした「火消しの規定」 |

|

| 1) | 火災発生の際、武士はすべて熊手(先が指を曲げた形状の柄の長い引っかけ武具)か鳶口(先に尖った引っかけ金具のついた柄の長い道具)を携え早々に火もとへ駆けつけ、 そこの職座へ届け、指示に従い火消し行動に入る事 当時は今日と違い効果的な放水方法がなく、戦時中の防火で経験したように、延焼防止のための家屋取り壊しという破壊消防が中心であった。当日の風向きや強さを判断し、 周辺のどの家屋を取り壊すかが防火策の決め手となる。最終的にこれを判断する権限は組頭とされていたと思われる。この指示で2本差しの武士は弓や槍の代わりに熊手や鳶口をもって 火元に近い家屋を取り壊すことに専念した。子供の頃、家に「龍吐水」というたいそうな名前の高さ1mくらいの大きさの木製手押し式水鉄砲があった。 放水口3cmくらいで一人が盥に水を張ったピストン棒を本体の筒に押し込むと、他の一人が「龍吐水」が倒れないように支えながら、放水口を火に向ける。するとこの筒先から水が20m位飛んだ。 この時代の消火はこの「龍吐水」か手桶かが主役だった。だが精々ボヤを消すのに効果があった程度で、火が回って家屋が炎上すると、もうとても消火の役には立たず、「龍吐水」や水桶は、 火消しの人々の頭や火事衣裳に水を掛ける側に回された。 |

| 2) | 2名ずつが当番となる「組頭」は、各自の配下の「証人(庶務書記)」と共に火事現場へ駆けつけ、「職座(消防本部)」を設置し、

武士とともに地域民の火消し員全員を2手に分け、各々へ具体的な消防活動の指示を与える。鎮火したら、火事ごとに年度の顛末簿に記録する。同時に各人の消火活動の働きを確認し、

格別顕著な働き手や怠慢な行動を取った者を評議にかけて事実を確認し、必要に応じ後日の賞罰を発令する。 付けたり 付けたり |

| 3) | 付けたり |

| 4) | 今後当番組頭が、武士以外の民間火消しの行動について指揮することになったので、庄屋や目代は、町火消し、

浦火消しの衆をかねての手配どうり水手桶を持たせて火元へ参集させ、

町人火消しは1番の当番組頭の指揮下で消火活動を行い、浦火消しは2番組頭の指揮下に従い活動のこと。 |

3,益田広尭公も火消し指揮、平二郎江戸日記翻ってここで江戸における須佐武士の火消しメモを眺めてみたい。 萩藩では、参勤交代や江戸屋敷の勤務で、陪臣を含む藩士が、江戸勤番となった。増野平二郎という須佐中津の若い武士が、益田家28代広尭(ひろたか)公のお供をして延享4年(1747)

4月3日から翌年の寛延元年2月3日の約1年間に長州藩江戸屋敷に滞在し、日々の出来事を記録したものがある。(温故14号) 徳川の覇権が確立し、戦が遠のいた日本では、平時の武士にとって火消し稼業は、準軍事活動とも言うべき仕事であったらしいことが、広尭公のご出馬で推察できる。日記に書かれているのだが、 風の強い日は、公は予定の外出を取りやめ出火の通報に備えた。長州の警戒地区から大火になり、将軍お膝元の大事件になることのないよう懸念してのことである。旦那様がいざ出火で、 出馬されてもすぐに鎮火の知らせが舞い込むことが屡々あり、特にしめり日は過去の経験から鎮火も早く「ご出馬遊ばされず」配下のみの出動となる。 浦賀にペリー艦隊が到来したとき、幕命で長州藩は、火消し装束の軽装で現場へ急行したと何かに書かれていた。平二郎たち江戸屋敷詰めの藩士の火消し装束は、判らないが、四十七士の討ち入り装束が火消し装束なので、 似たような物であったに違いない。 |

|

4.須佐の火消し制度を推測する 以上に見てきたように、須佐での市街火災が、看過できない事件であることから、火消し技術の最先端をいく江戸火消しシステムが真似られたと考えられる。このことは、

萩本藩はもちろん各支藩も同様であったであろうことは、想像するに難くない。 | |

江戸の火消組織 (参考:岡本綺堂著「風俗江戸東京物語―江戸の火事―) |

|

| 1) |

定火消(武家火消):若年寄の配下に与力6騎、同心30人に多数の火消し人足で構成し、8組が各地の火消屋敷に纏を立て、火の見櫓に不寝番を置き触れ太鼓を設置。

(この太鼓が鳴らないと町火消しは出動できなかった。) |

| 2) |

大名火消(方角火消):上野(長州藩)・増上寺・聖堂などを特定の藩の火消し地区に指定、各藩は火消し頭巾、火事羽織、野袴、大小を差し、馬上に采配、金銀の纏、馬簾(ばれん)で飾った。

上記の本の挿絵には馬上の武士を中心に前後を警護の武士が囲み火事装束の長柄の鳶(とび)持ち武士6人と後方にまさかり、大型の木槌、梯子、4人の鳶大型ののこぎり持ち。中に2人で担いでいるのは、

食料か長い太鼓のようである。 |

| 3) |

町火消 :「ひ・へ・ら・ん」の4文字を抜いた、いろはの纏(まとい)の江戸20町11組1万人の町火消。大組の下に小組が編成され効率のよい動きで活躍。各組の中心は、家解体の専門職、

気鋭の鳶人足が報酬無視の「粋」で献身的な働きをし、憧れの的となった。このボラティア組織も形式的には各町奉行所与力の配下に置かれたが、組の維持費は町の自治組織が担った。 |

こう見てきた場合、寡聞にして須佐の「纏(まとい)」や「火事装束」を知らない。幕府の隠密の目から「萩藩財政にゆとりがない」という演技で、幕府の手伝い普請を予防したこともあろうが、

幕末には益田家の財政が相州警備や禁門の変の大遠征で財政は底をつき、給与も4分の1と事実上破綻家中になっていたように、火事衣裳どころではなかったことであろう。 |

|

|

|

読解文はこちらをクリックして下さい ⇒ PDF FILE を開きます。 |

|

|

|

|